公務員のライトでは、日本トップレベルの「専門家集団」が、最新の公務員試験を徹底分析し、公務員試験の対策方法をお伝えします。

このページでは「国税専門官」試験について解説します!

【国税専門官とは】仕事内容

国税専門官は、国税局(庁)や税務署で、税のスペシャリストとして活躍する国家公務員のことです。

国税専門官の役割:調査官、徴収官、査察官

| 国税調査官 | 納税が適正に行われているかのチェック、確定申告の指導を行う |

| 国税徴収官 | 税金の滞納者に対して税金の徴収、納税に関する指導を行う |

| 国税査察官 | 悪質な脱税者に対して捜索や差し押さえ等の強制調査を行う |

そして、国税専門官の仕事は、「国税調査官」「国税徴収官」「国税査察官」の3つに大きく分けられます。

国税専門官(大卒程度)と税務職員(高卒)の違い

国税専門官と税務職員は、採用試験の種類が違うだけで、仕事内容等は同じです。

国税専門官が大卒程度の人(21歳~30歳)を対象とした試験なのに対し、税務職員は高卒程度の人(高校卒業後3年以内)を対象とした試験となっています。

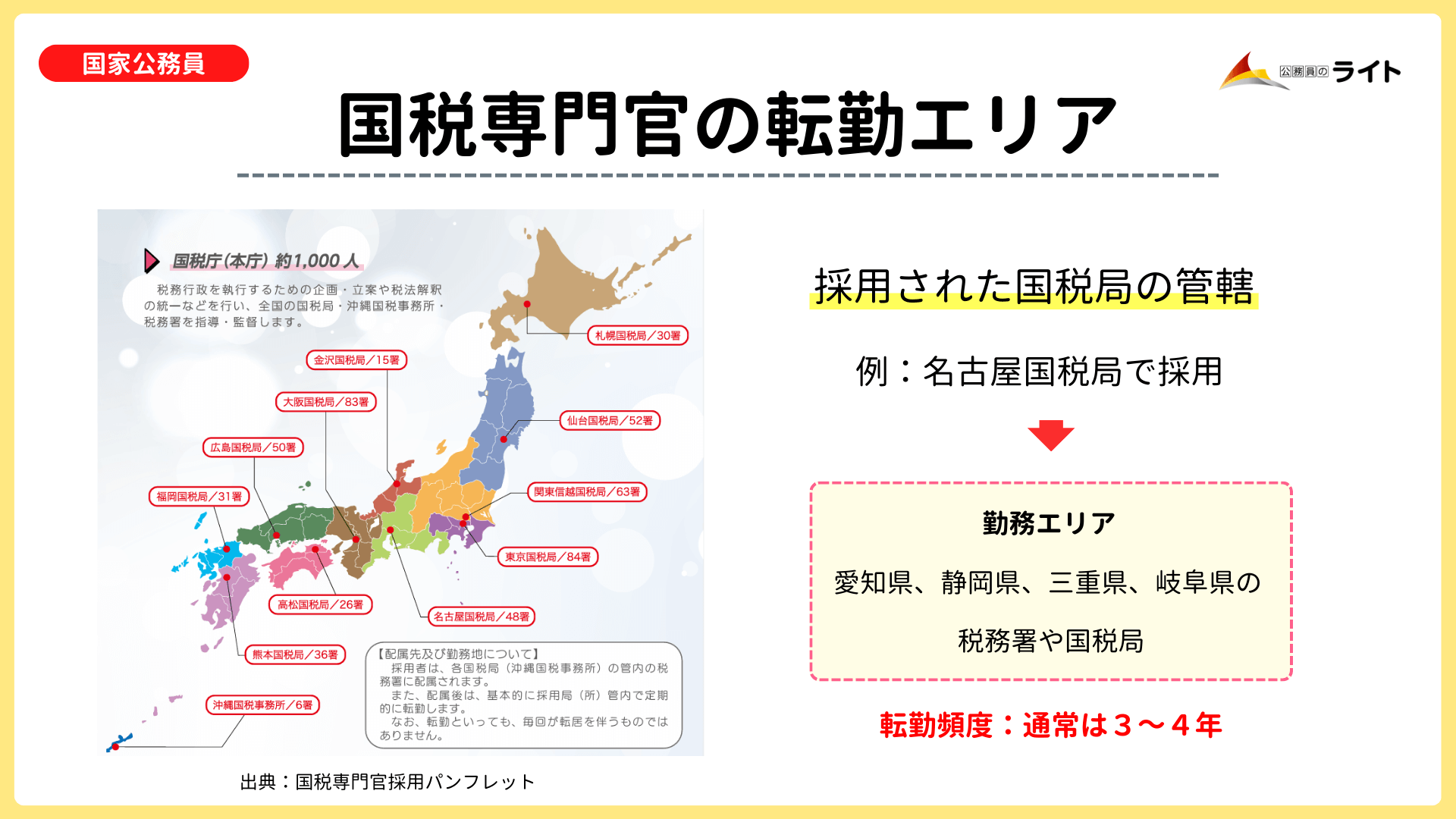

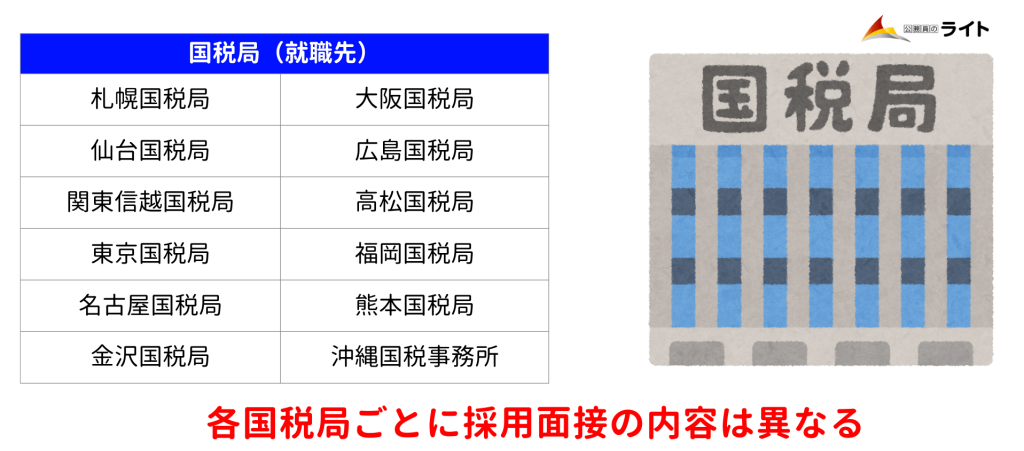

国税専門官の就職先・転勤

国税専門官は、地域ごとに分けられた、全国12の国税局等での採用になります。そのため、勤務地は基本的に採用された国税局の管轄地域になります。例えば、名古屋国税局で採用された場合、愛知県や静岡県、岐阜県、三重県のいずれかの地域にある「税務署」などで働くことになり、引っ越しを伴う転勤の可能性もあります。

また、一部の人に限られますが、地方局で採用された人も、東京での勤務を希望することができます。転勤エリア自体は広いですが、全国転勤というわけではありません。

国税専門官の転勤頻度

国税専門官は、基本的に2~5年間のサイクル(通常は3~4年)で転勤があります。ただし、異動・転勤については、出産や育児、介護等のライフサイクル(家庭の事情)を配慮して、実施されます。

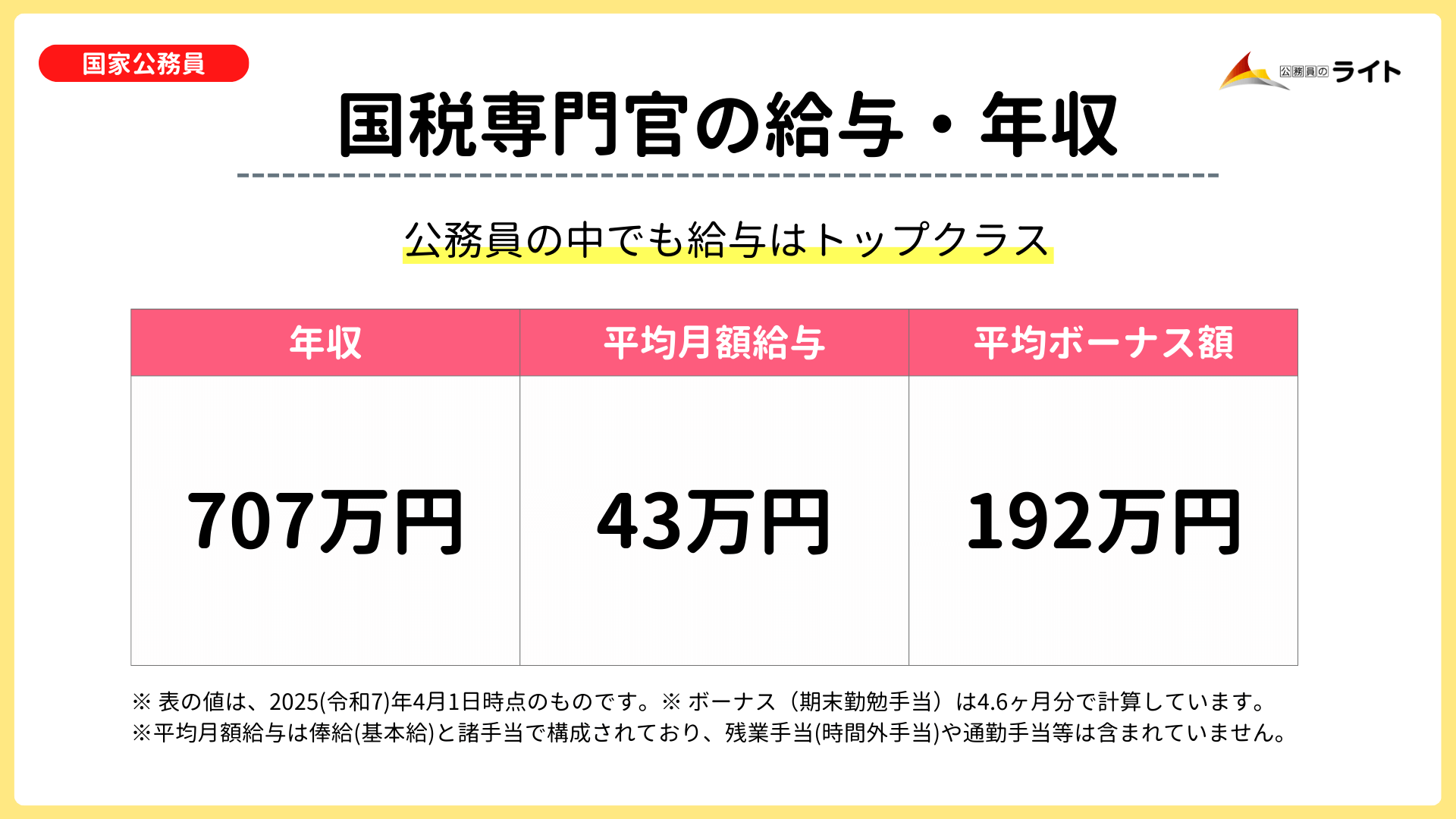

国税専門官の給与・年収、待遇

国税専門官の平均年収は707万円、平均月額給与は43万円、平均ボーナス額は192万円と、公務員の中では、高い給与水準になっています。

国税専門官の1年目の給与

国税専門官の基本給は、22歳が25万1700円とされています。

給与は「基本給(俸給)+手当」で構成されているため、人によって差がありますが、例えば、残業15時間程度で東京都特別区内の税務署勤務、住居手当(28000円)、通勤手当(10000円)をもらっている人の場合は、月の支給額が37万6040円(手取り30万円程度)になります。

国税専門官のモデル給与(年収)

| 国税専門官の年収モデル(例) | |||

| 年齢 | 月収 | ボーナス | 年収 |

| 22歳 | 363,439 | 898,432 | 約526万円 |

| 30歳 | 439,813 | 1,671,259 | 約695万円 |

| 35歳 | 461,293 | 1,855,858 | 約739万円 |

| 40歳 | 510,349 | 2,059,950 | 約818万円 |

| 50歳 | 5 595,972 | 2,678,646 | 約983万円 |

※ 表の値は、2026(令和8)年4月1日時点のものです。※ ボーナス(期末勤勉手当)は4.65ヶ月分で計算しています。

※ 地域手当は12%、残業時間は月平均15時間、通勤手当は5000円/月と仮定。※ 22歳は子なし、30歳は子1人、35歳以上は子2人と仮定。

※ 住宅手当は22歳と30歳が28000円/月、35歳以上が持ち家(住宅手当支給無し)とする。

こちらは年間給与(年収)の基本額をまとめたものです。例えば、22歳であれば、年間526万円が基本的な額(基本給+ボーナス4.65ヶ月分)となっており、+αとして手当の額がつきます。

勤務時間・休暇

勤務時間は原則として1日7時間45分です。

休日は土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)で、年次有給休暇は年間20日(採用の年は15日)付与されます。

これらの休みに加えて、夏季休暇等の特別休暇があります。

ワークライフバランス

| 2023年度の育児休業取得率 | ||

| 職種 | 男性 | 女性 |

| 国家公務員 (一般職) | 81% | 100% |

| 国家公務員 (一般行政部門) | 66% | 100% |

| 民間企業 | 30% | 84% |

| 2023年度の年次有給休暇の取得状況 | |

| 職種 | 1年間の取得日数 |

| 国家公務員 | 16.2日 |

| 地方公務員 | 14.0日 |

| 民間企業 | 11.0日 |

※育児取得率および年次有給休暇の取得状況における数値は、総務省および厚生労働省の公表資料にもとづく。

国税専門官などの国家公務員は「休暇」の取りやすさに力を入れています。特に育児休業制度については、女性だけでなく、男性も多くの方が利用している状況です。

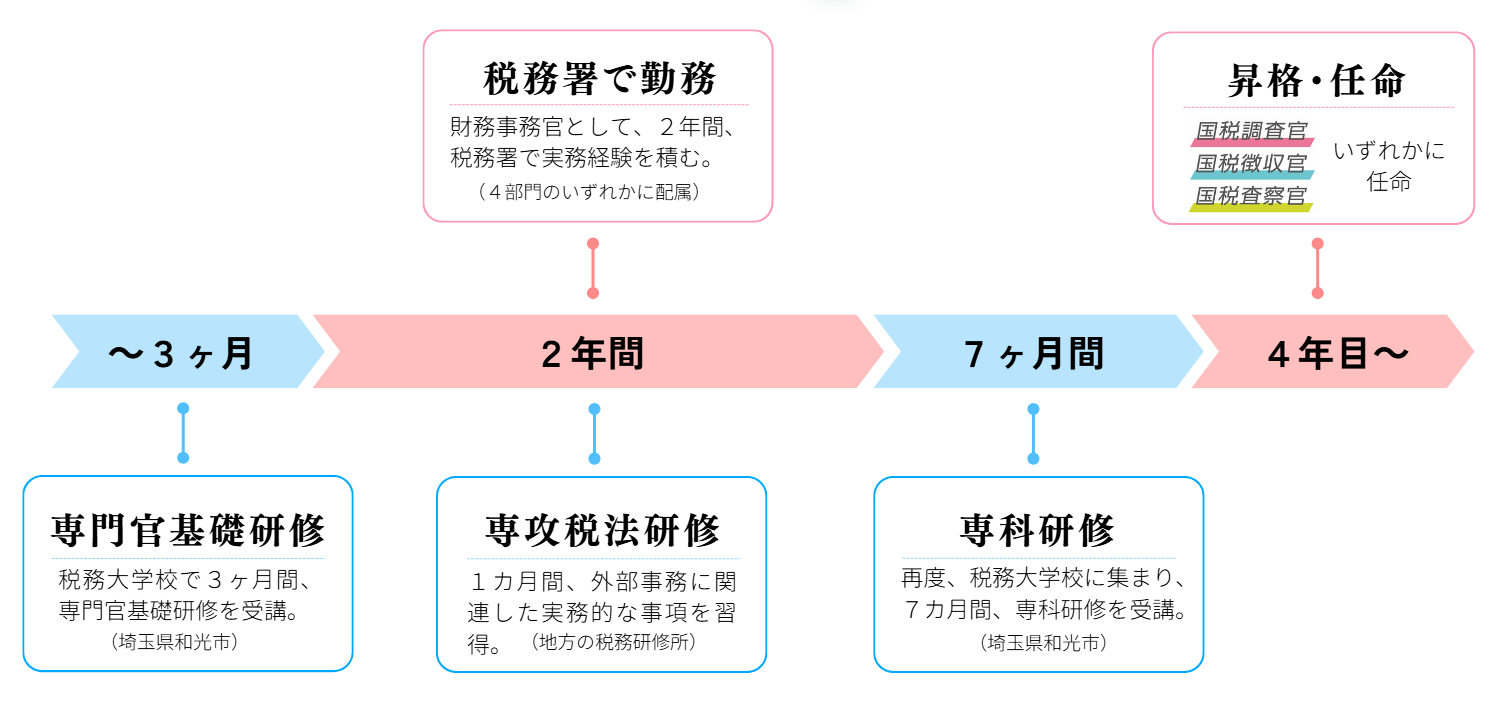

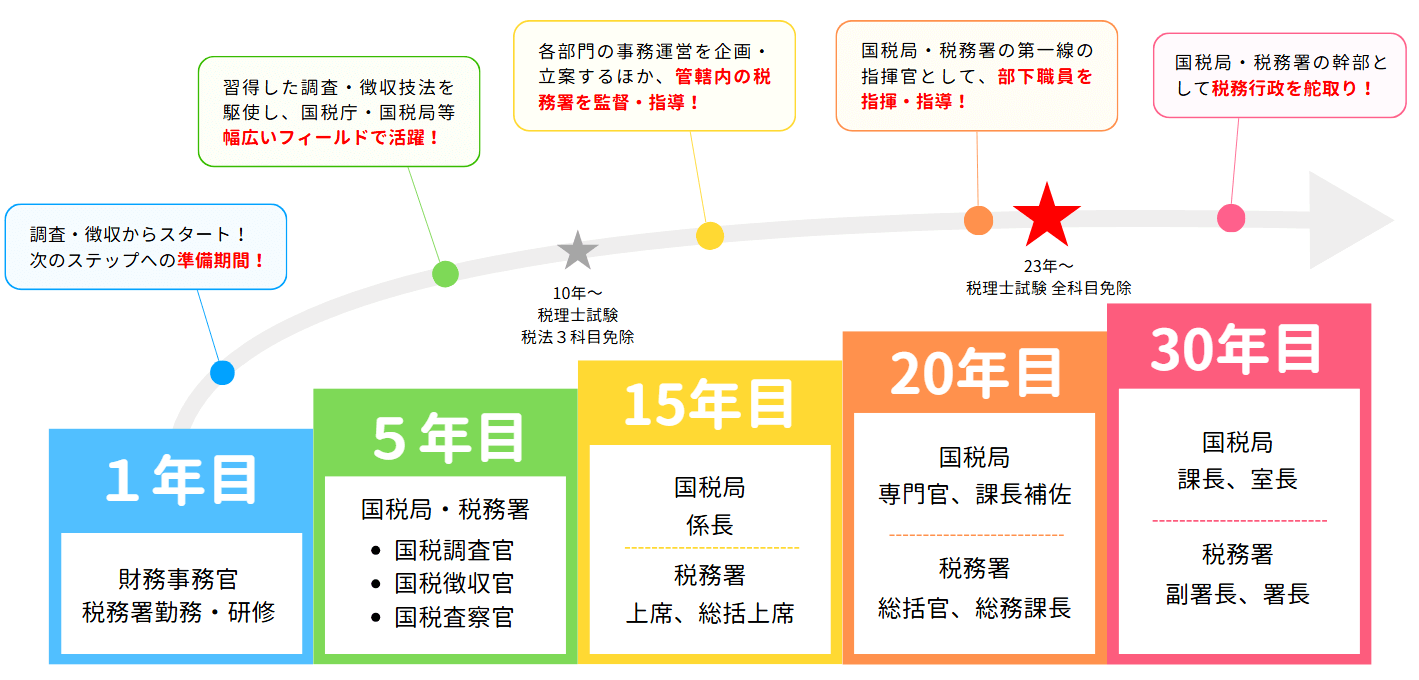

国税専門官のキャリアパス

1年目~4年目

まず、税務大学校(埼玉県和光市)で約3か月間の研修が実施され、7月の異動時期に全員「税務署」に配属されます。(配属直後に1ヶ月間の専攻税法研修がオンライン形式で実施されます。)

そして、2年間の税務署(各系統)での勤務を終えた後、7カ月間の専科研修を経て、「国税調査官」「国税徴収官」「国税査察官」のいずれかに任命されます。

税務署には「法人課税」「個人課税」「資産課税」「徴収」の4部門があり、いずれかに配属されます。

法人・個人・資産の「課税部門」に配属された人が「国税調査官」に、「徴収部門」に配属された人が「国税徴収官」になります。また、本人の希望や適性、実績・経験等に応じて、希望者の中から「国税査察官」が任命される形になります。

キャリアパス

国税専門官のキャリアパスは、上図のようになります。例えば、税務署の場合、22歳で入庁したら35歳くらいで「上席」に昇進するのが一般的です。その後の昇進は人によってまちまちですが、38歳くらいで「総括上席」と呼ばれる、係長クラスの官職に昇進するのが一つの目安です。昇進できる人は40歳くらいで課長クラスの官職である「総括官」に、40代後半で「総務課長」に、50代で「副署長」や「署長」に昇進することになります。

これらは、あくまでも例で、本人の能力や経験、勤務成績によって、昇進時期や昇進できる役職等が違います。

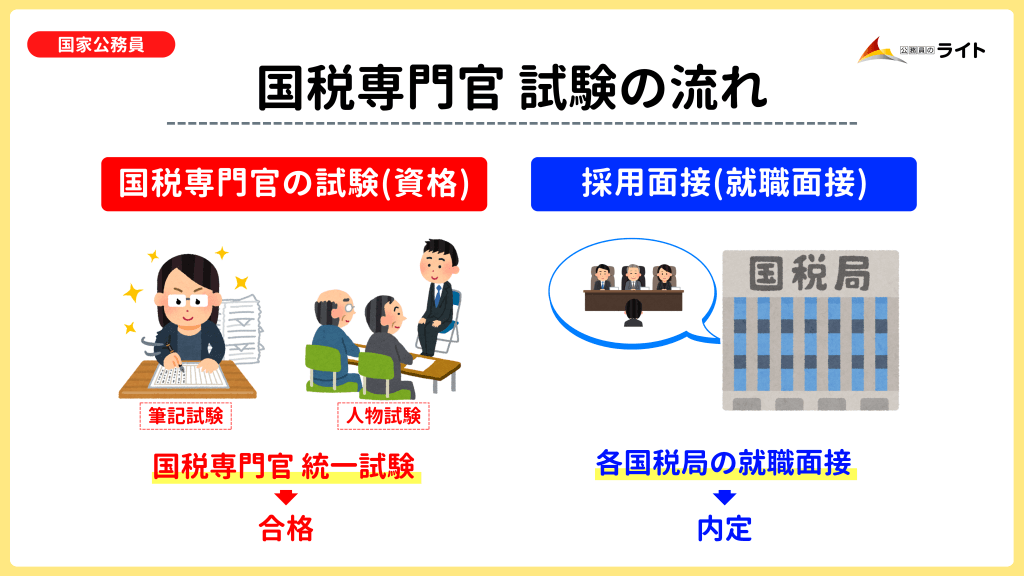

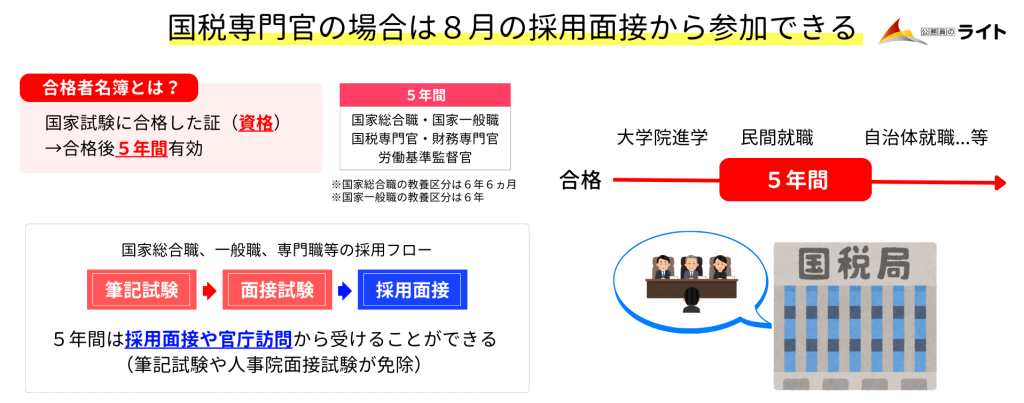

国税専門官になるには

国税専門官の職員になるには、まず、人事院が実施する「統一試験」に合格する必要があります。この統一試験は、資格の試験、といったイメージのもので、一次試験と二次試験があります。この試験に合格した人が、「採用面接」と呼ばれる各国税局の「就職面接」を受けて、内定を獲得することで、就職先が決まることになります。

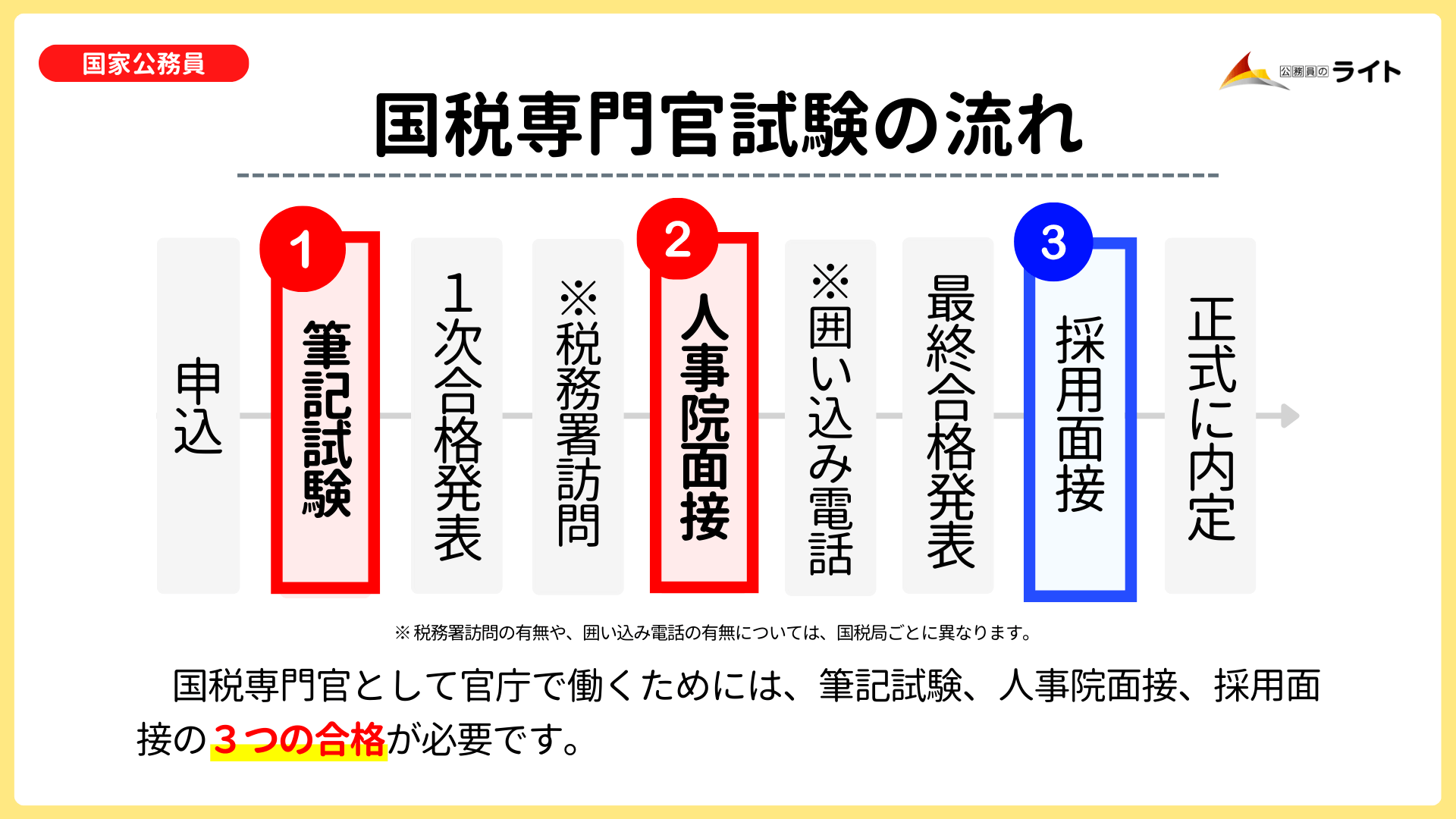

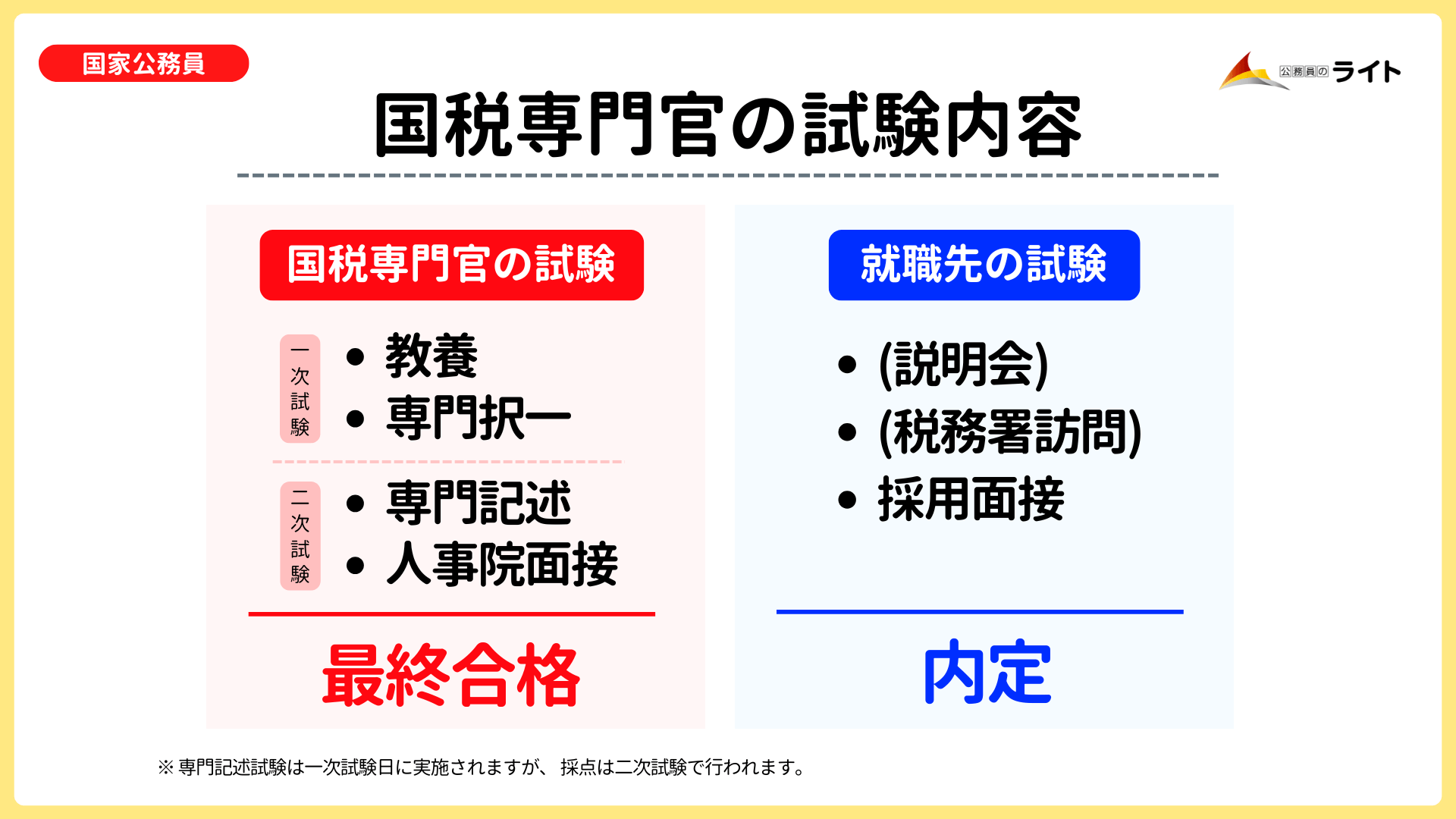

国税専門官の試験概要

国税専門官として、国税局や税務署で働くためには、「国税専門官」の試験に合格し、各国税局等が実施する「採用面接」で内定を獲得する必要があります。

つまり、①筆記、②人事院面接、③採用面接の3つの合格が必要ということです。

試験日程

| 国税専門官の日程 | 2025年 |

| 申込 | 2月20日~3月24日 |

| 1次試験日(筆記試験) | 5月25日 |

| 1次合格発表日 | 6月17日 |

| 2次試験日(人事院面接) | 6月23日~7月4日 |

| 最終合格発表日 | 8月12日 |

| 採用面接 | 8月12日~ |

国税専門官の試験日程について、近年は、5月下旬に筆記試験、6月下旬~7月上旬に面接試験、8月中旬に採用面接(国税局の就職面接)があります。

国税専門官の試験は、簡単に言えば、「資格」の試験と、「就職先」の試験の2つに分けられます。

国税専門官の試験(筆記や人事院面接)に合格したとしても、国税局が実施する採用面接で内定がもらえないと、試験には最終合格したものの、就職先は決まらないということになります。

受験区分

受験区分は大きく「A(法文系)」「B(理工・デジタル系)」の3つに分けられており、この区分ごとに試験内容が異なります。受験資格は基本的に年齢だけなので、理系の方がA(法文系)区分を受けても良いですし、文系の方がB(理工・デジタル系)区分を受けることもできます。

>>国税専門官のB(理工・デジタル系)区分とは(準備中)

受験資格

| 大卒程度の受験区分 | 受験可能年齢 |

| A(法文系)区分 | 21歳以上29歳以下 (大学4年生の年から受験可能) |

| B(理工・デジタル系)区分 |

※受験可能年齢は、受験する年の4月1日時点の年齢です。

基本的に受験資格は年齢要件のみとなっています。大卒程度の試験と表記されていますが、学歴は関係ありません。つまり、高卒の方も、年齢要件さえ満たしていれば、試験は平等に受けることができます。

国税専門官の試験内容・試験対策

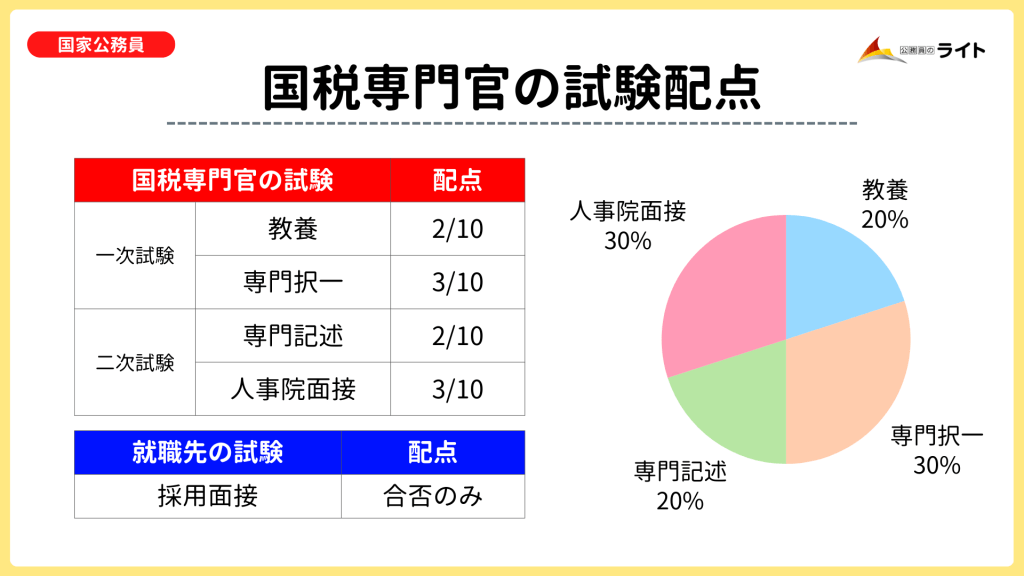

国税専門官の試験は、「教養(基礎能力)」「専門択一」「専門記述」「人事院面接」の4つが課されており、就職先の試験として「採用面接」があります。

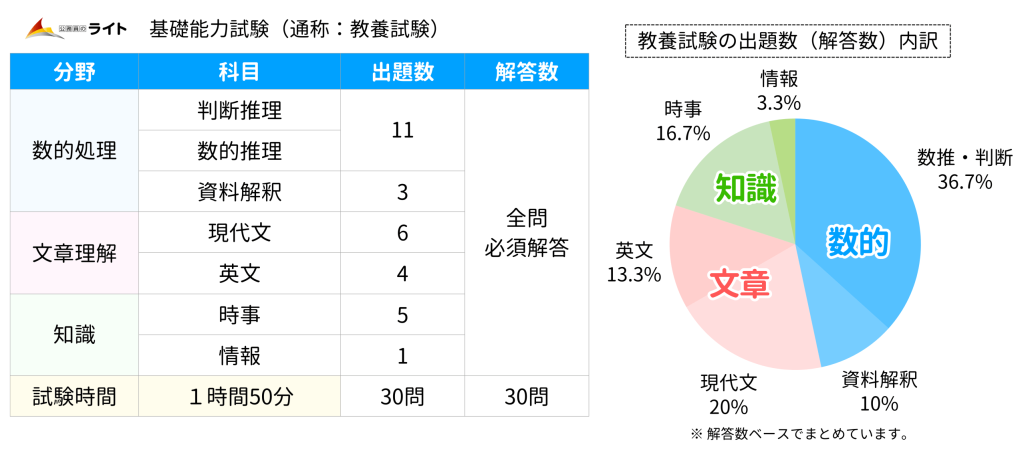

【一次試験】教養(基礎能力)試験

国家一般職の教養(基礎能力)試験は、「1時間50分」で「30問」を「5択のマーク式」で解答します。

1時間50分という試験時間は、一見長く感じますが、判断推理、資料解釈に時間がかかるため、試験時間が足りないと感じる受験生が多いです(1問あたりの平均解答時間:3分40秒)。

特に数的処理の出題数が多く、全体の約47%(ほぼ半分)を占めています。そのため、数的処理の対策から始めてみましょう。

また、2024年度の制度改正に伴い、時事の出題数が5問に増加しました。知識系科目は時事と情報だけですが、最新トピックスが問われるので、2月頃から公務員試験に特化した時事本で対策するようにしましょう。

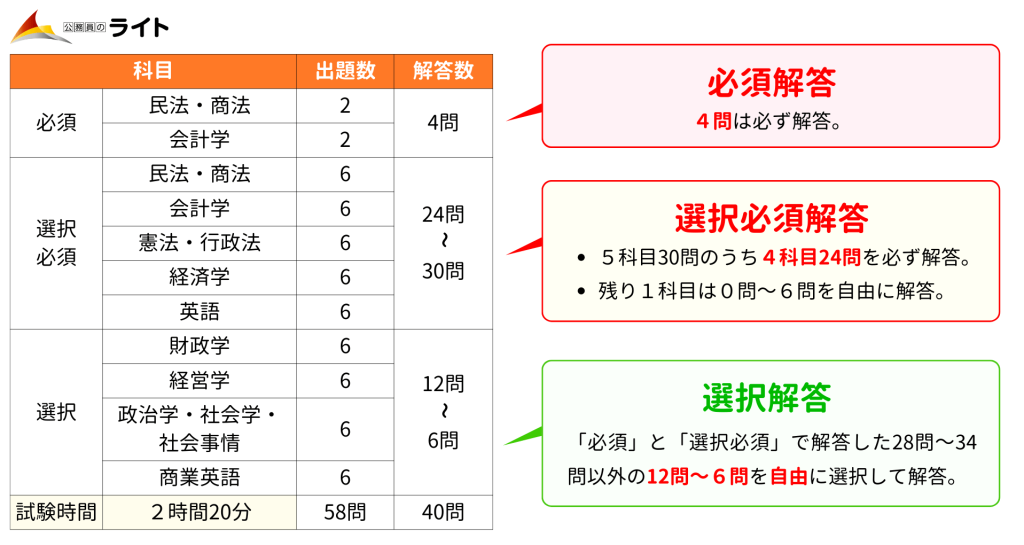

【一次試験】専門択一試験

国税専門官の専門択一試験は、「2時間20分」で「40問」を「5択のマーク式」で解答します。

必須解答は「民法・商法」「会計学」の4問、選択必須科目は5科目の中から4科目24問を選んで解答+残り1科目は0~6問を自由に解答、選択科目は「必須」と「選択必須」で解答した28~34問以外の12~6問を選択4科目24問の中から自由に選んで解答する仕組みです。

また、国税専門官の試験では「会計学」が8問出題されるので、ここは対策しておきたいところです。

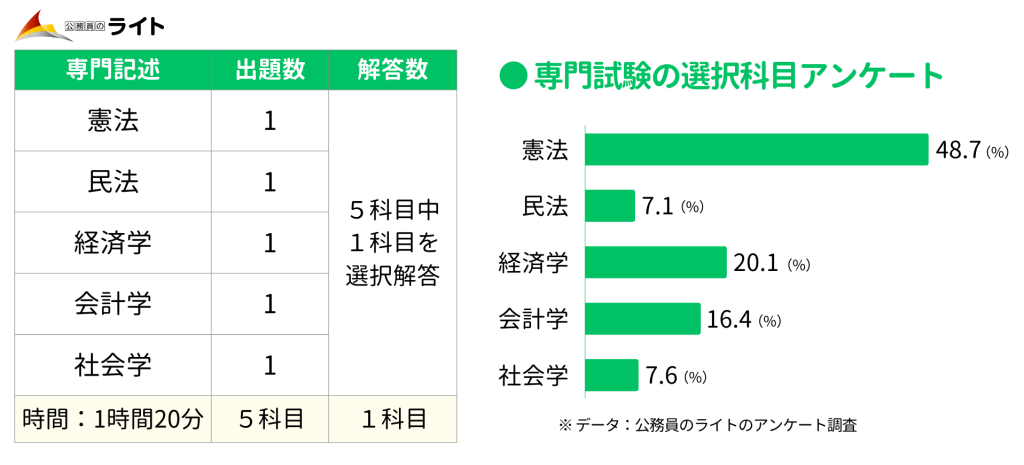

【二次試験】専門記述試験

国税専門官の専門記述試験は、「1時間20分」で5科目の中から「1科目」を選んで解答します。

科目については、「憲法」を選択される受験生が多くなっています。

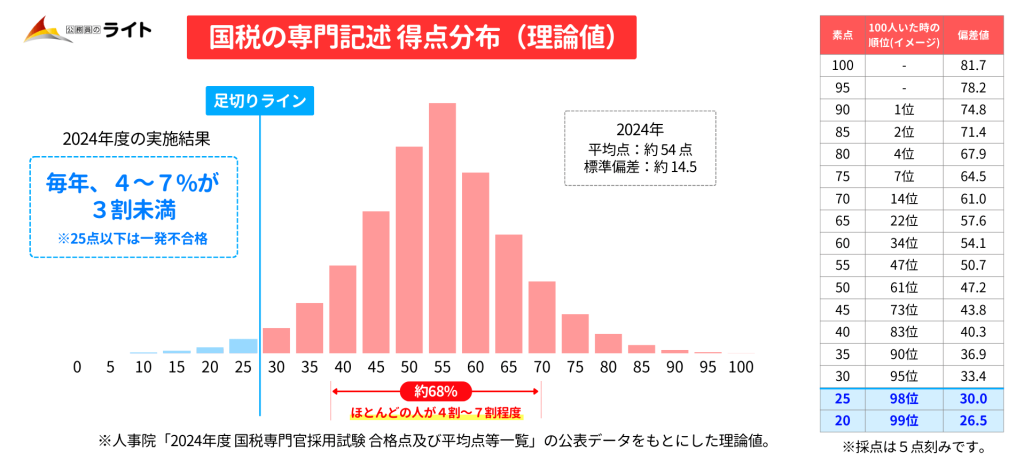

専門記述試験の得点分布(足切り割合)

国税専門官の専門記述試験は「100点満点」で、5点刻みで点数が付けられ、「30点未満(25点以下)」を取った場合は、他の科目の点数に関わらず一発で「足きり不合格」となります。

なお、専門記述試験は二次試験の種目ですが、一次試験の中で教養(基礎能力)試験や専門択一試験と同じタイミングで実施されます(採点が二次試験で行われるという仕組みです)。

>>[国税専門官]専門記述試験の詳細はこちら(準備中)

国税専門官の専門記述試験は「100点満点」で、5点刻みで点数が付けられ、「30点未満(25点以下)」を取った場合は、他の科目の点数に関わらず一発で「足きり不合格」となります。

【二次試験】人事院面接

人事院面接の概要

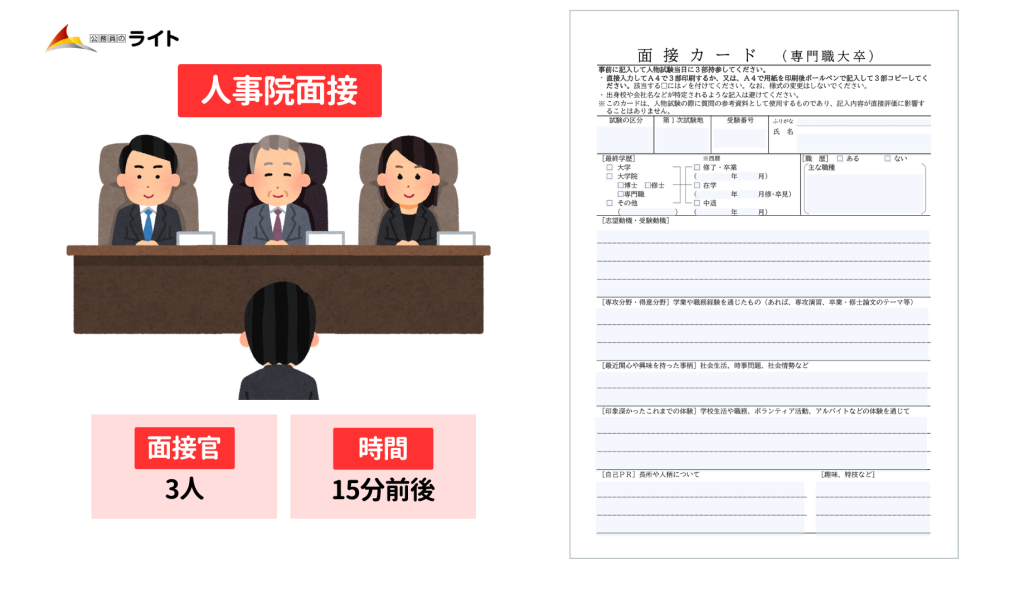

国税専門官の人事院面接は、面接官が3人、時間は15分程度で行われるのが一般的です。面接試験日に「面接カード」(いわゆるエントリーシート)を提出します。

人事院面接の質問例

- 待ち時間は何していましたか?

- 志望動機を教えてください。

- この面接カード書いてある●●って何ですか?

- その時に周りに対してどう振る舞いましたか?

- 転勤がありますが、大丈夫ですか

- 上司(同僚)と意見が対立したとき、あなたならどうしますか

- 納税を拒否する人にはどう対応しますか

- クレーム対応の経験はありますか(+対処法)

- 国税は嫌われ者で、罵倒されることもありますが、大丈夫ですか

国税専門官の人事院面接は、面接カードに書いた内容についての深堀り質問に加えて、職務適性を見抜くための質問をされることがあります。

民間の就職活動における面接試験とは大きく雰囲気等が異なります。

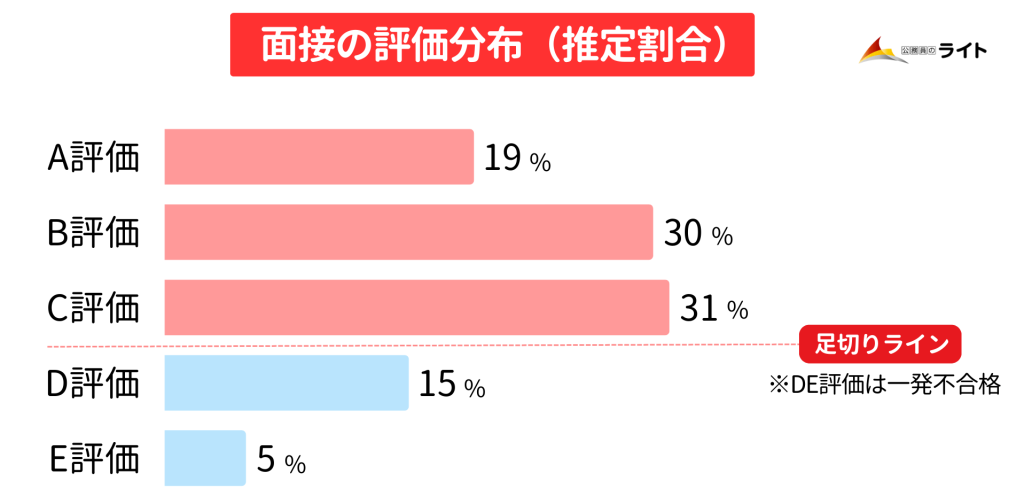

人事院面接の評価割合

※公務員のライトのアンケート調査をもとにした分析結果

国税専門官の人事院面接はA~Eの5段階評価になっており、「D・E評価」を取ると「一発不合格」となってしまいます。

一方で、下位20%(5人に1人)くらいがDE評価で、一発不合格となってしまいます。

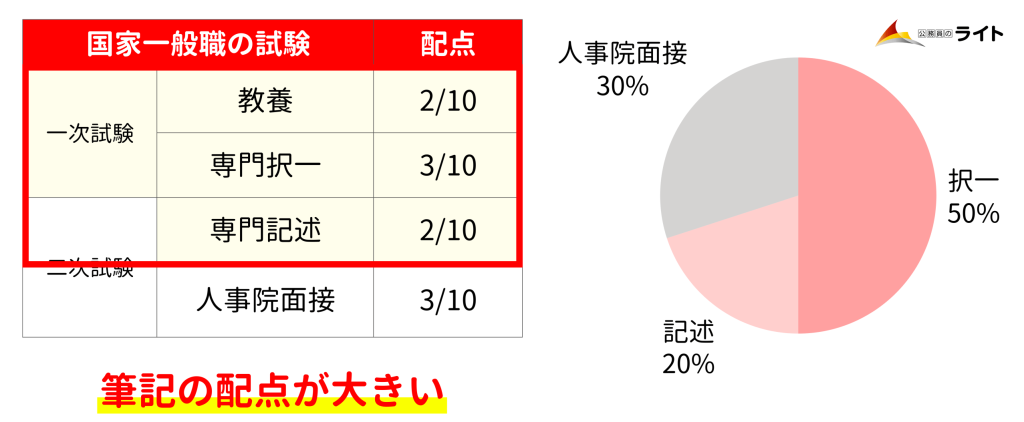

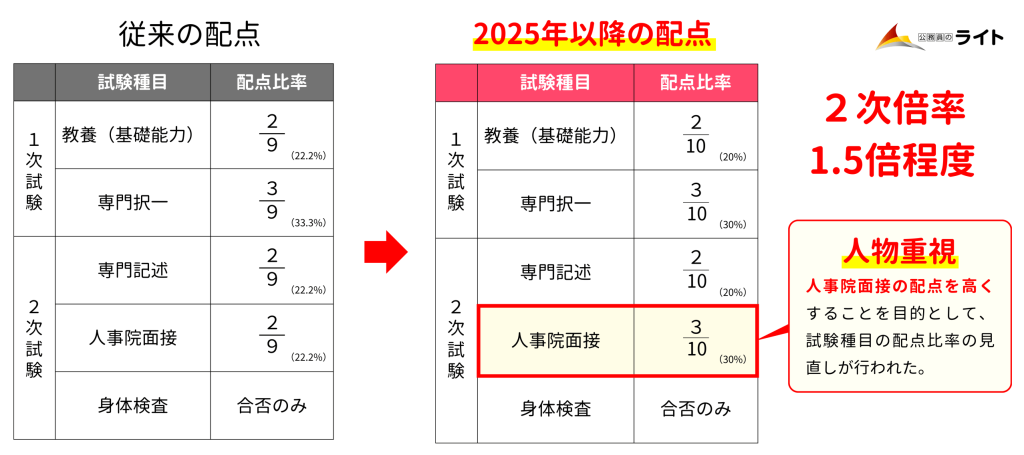

国税専門官の試験配点

国税専門官の試験配点は、教養(基礎能力)試験が2/10、専門択一試験が3/10、専門記述試験が2/10、人事院面接が3/10となっています。

各国税局の採用面接は合否のみとなります。

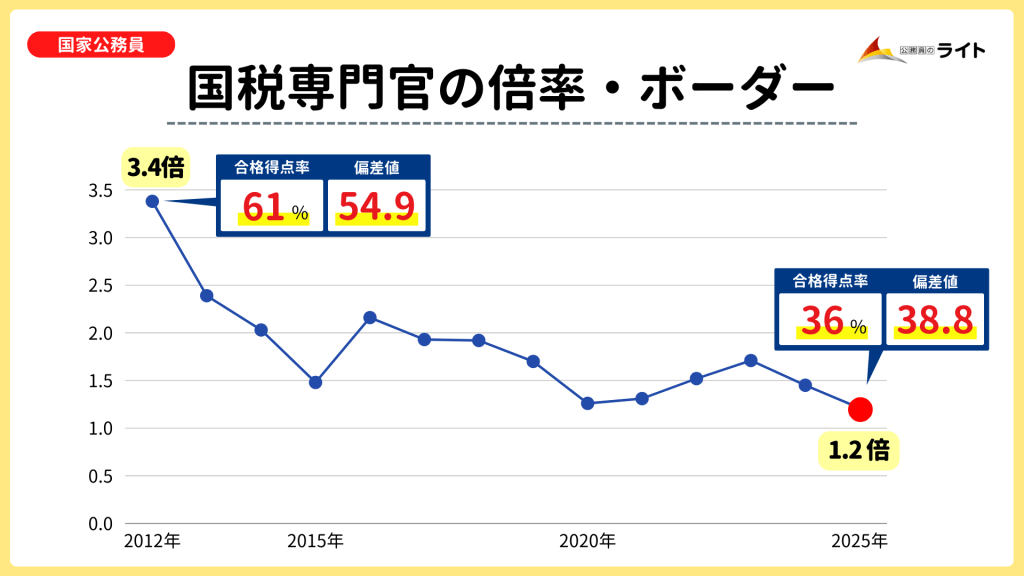

【国税専門官】合格難易度・倍率・ボーダー点

合格倍率・難易度・合格率

| 国税専門官A 倍率一覧 | |||||||||

| 年度 | 採用予定者 | 申込者数 | 受験者 | 1次合格者 | 筆記倍率 | 2次受験者 | 最終合格者 | 2次倍率 | 最終倍率 |

| 2025年 | 1000 | 10169 | 7079 | 5868 | 1.21 | 4844 | 3305 | 1.47 | 1.77 |

| 2024年 | 1000 | 11761 | 8321 | 5704 | 1.46 | 4673 | 3251 | 1.44 | 2.10 |

| 2023年 | 1000 | 13618 | 9555 | 5511 | 1.73 | 4846 | 3127 | 1.55 | 2.69 |

| 国税専門官B 倍率一覧 | |||||||||

| 年度 | 採用予定者 | 申込者数 | 受験者 | 1次合格者 | 筆記倍率 | 2次受験者 | 最終合格者 | 2次倍率 | 最終倍率 |

| 2025年 | 100 | 343 | 201 | 171 | 1.18 | 134 | 89 | 1.51 | 1.77 |

| 2024年 | 100 | 400 | 234 | 206 | 1.14 | 153 | 107 | 1.43 | 1.62 |

| 2023年 | 100 | 475 | 263 | 218 | 1.21 | 178 | 147 | 1.21 | 1.46 |

※ B(理工・デジタル)区分は2023年度に新設されました。

※ 最終倍率は「1次倍率×2次倍率(=実質的な最終倍率)」を示しています。

国税専門官(A区分)の2024年度の倍率をみると、筆記倍率が1.46倍で最終倍率(実質倍率)が2.10倍となっています。

国税専門官(B区分)の2024年度の倍率をみると、筆記倍率が1.14倍で最終倍率(実質倍率)が1.46倍となっています。

合格ボーダー点

| 国税専門官の筆記合格ボーダー点 | ||||

| 年度 | 国税A | 国税B | ||

| 得点率 | 素点 | 得点率 | 素点 | |

| 2025 | 35.5% | 24.9点 | 29.4% | 20.6点 |

| 2024 | 47.2% | 33.0点 | 32.2% | 22.5点 |

| 2023 | 49.6% | 34.7点 | 31.3% | 21.9点 |

| 3年平均 | 44% | 31点 | 31% | 22点 |

※ 2024年に教養の出題数が30問に変更されたので、比較しやすいように2023年も教養を30問に換算してあります。

国税専門官(A区分)の筆記試験の合格ボーダー点は、おおむね、4.5~5割程度となっており、例えば、2025年度のボーダー点は「24.9点/70点満点(35.5%)」でした。高い年でも「35点/70点満点」なので、教養(基礎能力)試験で14点/30点満点、専門択一試験で21点/40点満点が一つの目安になります。

採用面接(国税局の面接)

採用面接とは

国税専門官の採用面接は、各国税局との就職マッチング面接です。

2次面接日に、「採用志望カード」という書類を提出するのですが、この採用志望カードで第一志望として登録した国税局の採用面接を受けることになります。

例えば、東京国税局の管轄エリアである東京都、千葉県、神奈川県、山梨県のいずれかの税務署等での採用を希望する場合は、東京国税局の採用面接を受けることになります。

採用面接の内容・形式

採用面接の内容は、国税局ごとに異なりますが、内容としては個別面接(個別面談)のみとなります。受験生1人に対して、面接官が1~2人で実施されることが多く、「意向確認」や「志望度の確認」「勤務条件の確認」といった意味合いが強い面接試験になります。

採用面接の質問例

- 国税になろうと思ったきっかけを教えて下さい(志望理由)

- 国税の魅力を教えて下さい

- どの部門・部署で働きたいですか(+理由)

- 併願先と志望順位を教えて下さい(+他は辞退できるか)

- 他の国税局で働くことは視野にありますか

- 転勤がありますが、大丈夫ですか

- 両親は国税に就職することに賛成していますか

- 嫌われる仕事ですが、やっていける自信はありますか

- 両親の健康状況と自分の健康状況を教えて下さい

- 研修は和光で寮生活となるが大丈夫ですか

- 何か質問があればどうぞ(逆質問)

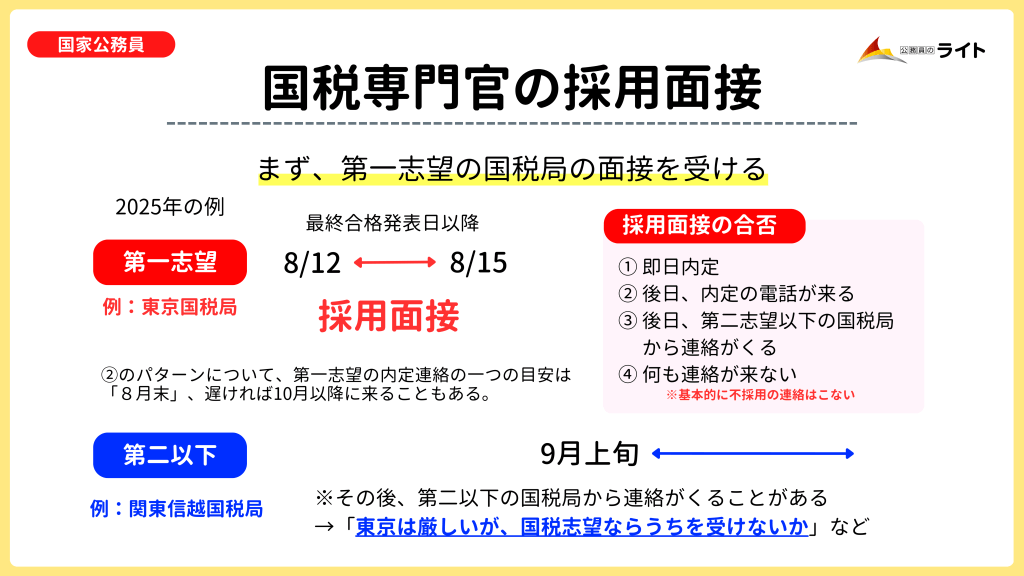

【国税専門官】最終合格後の動き

最終合格発表後は、各国税局の就職面接となる採用面接が実施されています。採用面接の実施日は国税局ごと(受験生ごと)に異なりますが、基本的には最終合格発表後すぐに実施されます。

囲い込み電話がなくて不安な方や、人事院面接の評価に不安がある方へ。

採用面接で熱意を伝えたり、志望度が高いことを伝えたりすると内定の確率があがることがあります。この熱意や志望度の伝え方として、口で伝えるのはもちろんですが、「志望度が高いので簿記2級の勉強をしている」などと具体的な行動で示すことで、成功率も変わってきます。

採用面接の合否

- 即日内定

(面接中に「内定」のハンコを押してもらう等) - 後日、内定の電話が来る

(一つの目安は8月末まで) - 後日、第二志望以下の国税局から連絡がくる

(早ければ9月上旬くらいから電話がかかってくる) - 何も連絡が来ない

採用面接の合否について、告知パターンが4つあります。採用面接日(面接後すぐ)に、内定が出ればよいですが、出なかった場合は、国税局の連絡を待つことになります。

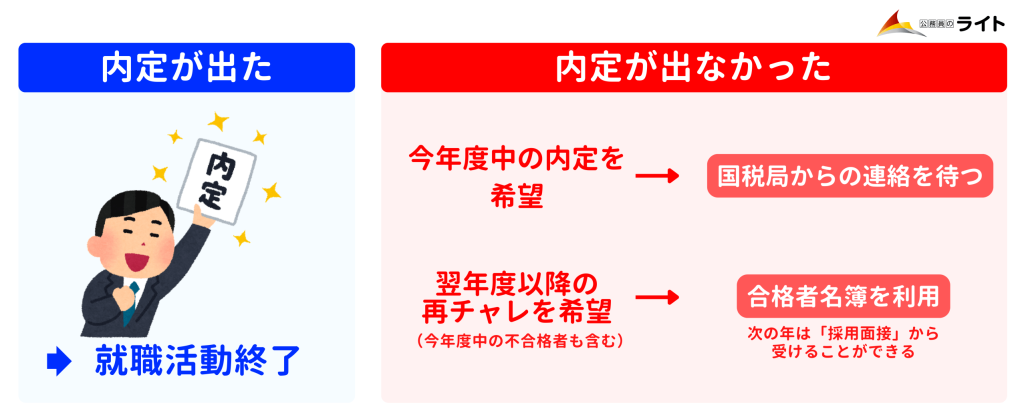

[状況別]最終合格発表後の動き

希望の国税局から「内定」が通告された場合は、就職活動は終了です。一方で「内定」が出なかった方については、国税局からの連絡を待つことになります。

これまでの流れとしては、毎年、2~3月頃に、採用漏れ(内定がもらえなかった方)に、名簿を残すか否かの連絡が来ることが一般的でした。

翌年度以降に再チャレンジを希望する人

「一度、東京国税局に落ちてしまったけど、どうしても東京国税局で働きたい」「2月末まで待ったが内定をもらえなかった」などといった方については、「合格者名簿」を利用して、翌年度以降に再チャレンジをすることができます。

国税専門官の場合は、名簿が5年間有効なので、5年間であれば、民間や自治体に就職しながら最終合格発表後の採用面接から参加することができます。

また、一度、最終合格された場合は、採用面接から受けることができるのですが、名簿を残しながら、翌年、筆記試験等を再度、受けることができます。翌年の試験で「席次」や「人事院面接の評価」が前年よりもよくなれば、新しい(成績が良い)合格者名簿で、採用面接を受けることができるので、成功率が高くなります。志望度が高い方は、このようなやり方も検討してみて下さい。

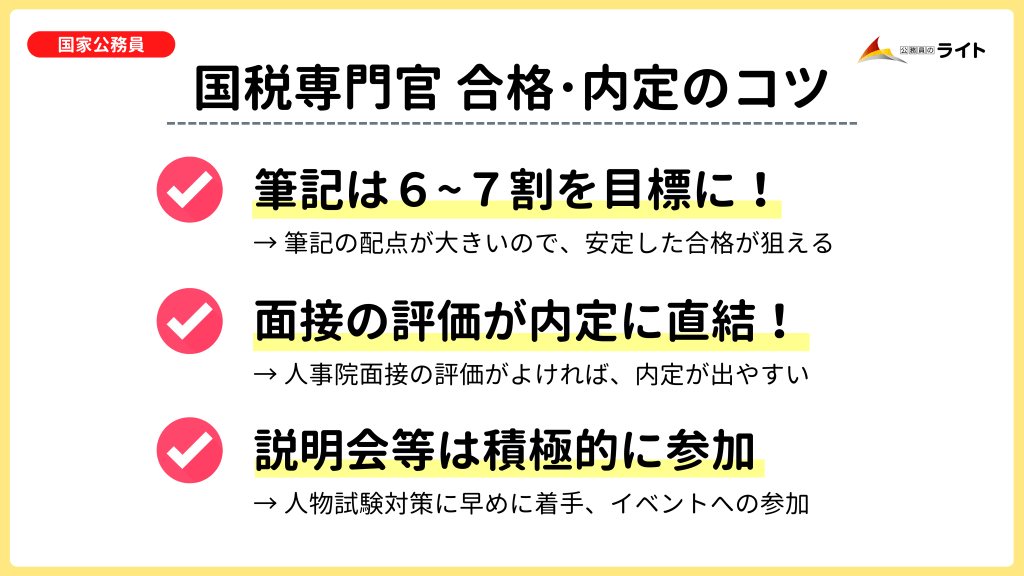

内定獲得のコツ

筆記は6~7割を目標に!

資格の試験では、6~7割くらいを目標にしていきましょう。教養や専門試験の配点が大きいため、ここで得点を重ねることが合格のカギとなります。特に専門試験でしっかり点を取ることが重要です。

面接の評価が内定に直結!

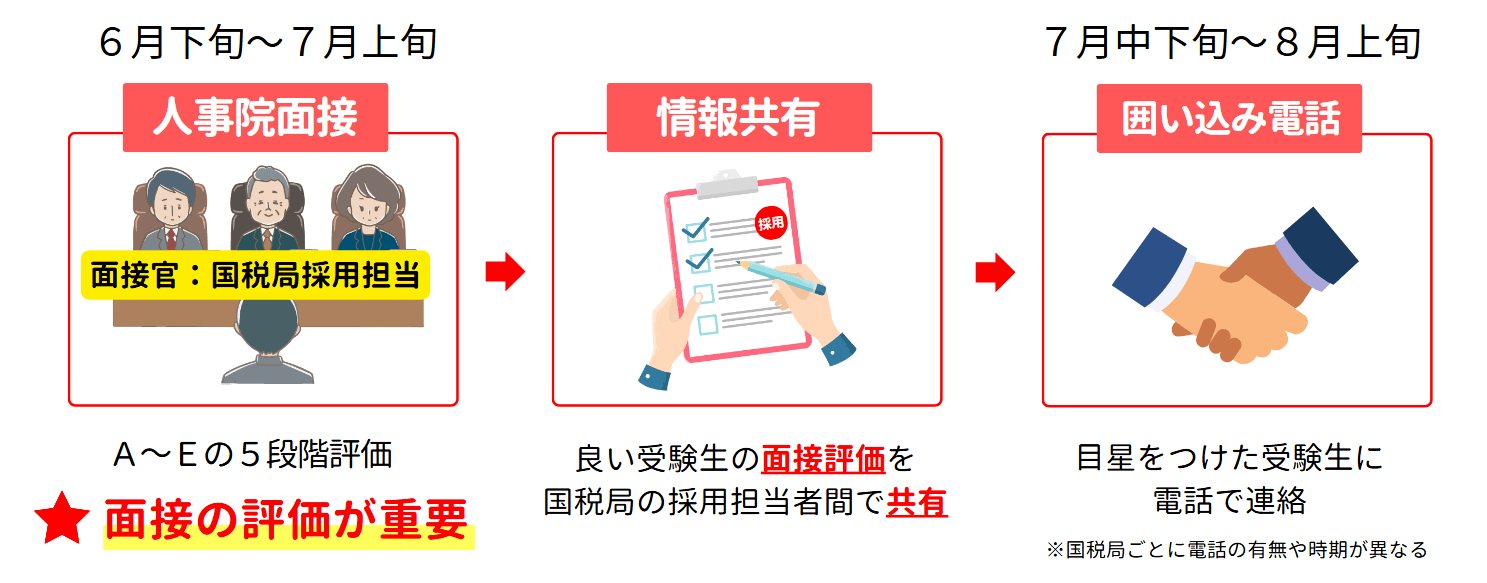

人事院面接は極めて重要で、2025年度試験では配点が引き上げられました。A~E評価では偏差値が大きく変動し、面接官は「国税局で雇えるか」を基準に受験生を評価します。面接後は評価が共有され、良い評価の受験生には囲い込みの電話がかかることもあります。筆記より面接の影響が大きく、内定にも直結するため、しっかりした対策が必須です。

実は2次試験の人事院面接の面接官は、国税局の採用担当者で構成されています。そして、この人事院面接のA~Eの評価が、国税局の採用担当者間で共有されているようなものになります。

そして、人事院面接の後から最終合格発表日までの間に、評価が良い受験生に「囲い込みの電話」をかけておき、その後、採用面接を実施して内定を出していくといった流れになります。

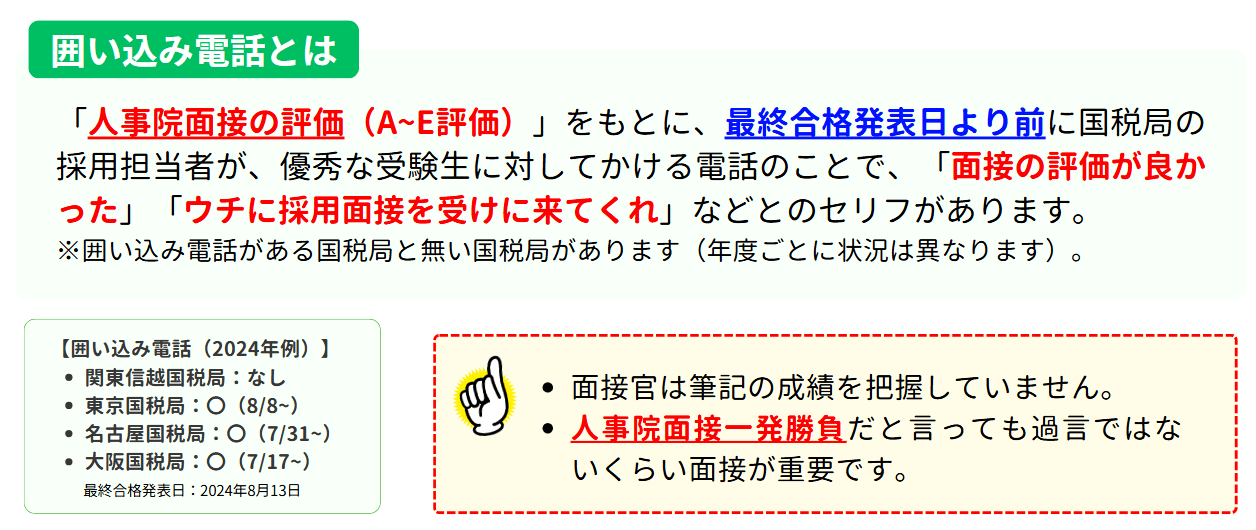

囲い込みの電話とは

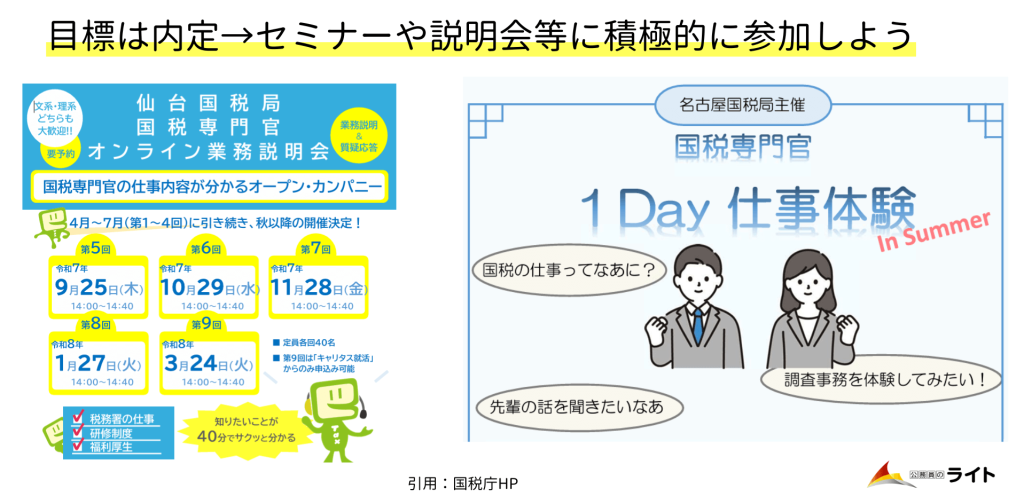

説明会等は積極的に参加

国税専門官は国家の専門職であるため、職業理解が重要です。説明会への参加や、簿記学習・税務署でのアルバイトなど、具体的な行動で「活躍したい」という意欲を示すことが内定獲得のコツです。面接対策も早めに始め、志望動機の整理や面接カード作成、話し方の練習を行うことで、合格率が大きく変わります。

「国税専門官」の公務員試験対策なら「公務員のライト」

どんな些細なことでも構いませんので、公務員試験や講座のことで、気になることがあれば、お気軽にご相談ください!

-1-485x303.jpg)

公務員のライト専任講師 ましゅー先生

公務員試験データアナリティクスの第一人者。国家一般職、労働基準監督官、地方公務員試験に最終合格。大学院卒業後は自治体職員として総合防災システムを構築。膨大なデータを分析し、正確な出題傾向、ボーダー予想、足切り判定を提供。著書『最強の時事』『ライトの時事本』はAmazonベストセラーを獲得。